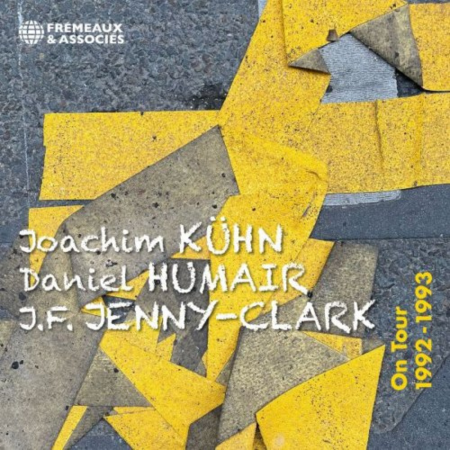

On Tour 1992-1993

15,99 Euros

Infos & réservation

Thème

Le trio Kühn-Jenny-Clark-Humair s’est formé au milieu des années quatre-vingt et a sillonné l’Europe pendant plus de quinze années, avant que Jean-François Jenny-Clark ne disparaisse prématurément, le 6 octobre 1998, des suites d’une longue maladie. Disons-le d’emblée, sans falbala ni fariboles, le trio atteint des sommets.

Cet album enregistré en live offre opportunément des extraits de trois concerts donnés au cours des années 1992 et 1993, nous replongeant dans une ambiance survoltée.

Le pianiste Joachim Kühn représente à coup sûr un archétype. Non seulement il fait preuve sur son instrument d’une éblouissante virtuosité, mais encore son jeu représente une synthèse unique entre le jazz le plus débridé et la grande tradition du post-romantisme allemand.

Lorsque je pense au contrebassiste Jean-François Jenny-Clark, il me vient spontanément à l’esprit un détail du retable d’Issenheim de Grünewald, c’est la scène des anges musiciens. Au premier plan, un ange maniant son archet sur une viole de gambe. Jean-François Jenny-Clark, c’est lui : même grâce désinvolte, même sourire doucement inspiré.

Pour bien mesurer la notoriété dont le batteur Daniel Humair a toujours bénéficié auprès de ses pairs, il faut se souvenir d’une scène d’anthologie. Nous sommes au début des années 70 à La Grande Parade du Jazz de Nice. Le producteur américain George Wein avait formé un All Stars avec Dizzy Gillespie, Al Grey, Cannonball Adderley, Tommy Flanagan et Niels-Henning Orsted Pedersen (NHOP).

C’est Connie Kay, le batteur du Modern Jazz Quartet, qui devait compléter la formation. Mais Dizzy s’y opposa, considérant que Connie était incapable de jouer les tempos rapides. Le choix se porta sur Daniel Humair. Lorsque vint le moment rituel où le batteur prend son solo, les musiciens formèrent un cercle autour de lui. Peut-on rêver plus bel hommage ?

Lorsque les trois musiciens décidèrent d’unir leurs efforts au sein d’une formation inédite, la cohorte des thuriféraires se rassemblèrent autour d’eux et remplirent la nef de leur clameur. Mais l’Honnête Homme n’avait nul besoin de ces manifestations extérieures pour goûter cet art suprême.

Points forts

Ce qui frappe et retient à l’écoute de cette musique, c’est un sentiment irrépressible d’urgence. Il faudrait sans doute écrire une histoire de la “vitesse” en jazz. En quoi cette caractéristique ne relève pas seulement de l’exécution et n’est pas uniquement une affaire de maîtrise technique, mais est sans doute liée à des mouvements plus profonds qui renvoient à la transformation des sociétés modernes elles-mêmes.

Avec le trio Kühn-Jenny-Clark-Humair, la vitesse ne se mesure pas au choix de tempos rapides ; ici, seuls deux morceaux correspondent à cette situation : Guylène et From Time To Time Free. Il s’agirait plutôt d’un état d’esprit, qui se manifeste par plusieurs signes incontestables.

De fait, comment rendre compte de ces précipitations chimiques, de ces chutes abyssales, de ces accélérations soudaines, de ces perspectives vertigineuses, de ces cadences infernales, cette véhémence revendiquée ?

Dès l’apparition du piano dans India, Joachim nous met au diapason, avec ce jeu uniquement conçu pour temps d’avalanche, où la main droite réitère des trilles stridentes, fragiles digues face au déluge sonore qui prend progressivement possession de tout l’espace sonore. Il y a quelque chose, dans le jeu du pianiste, comme un mouvement incoercible, qui le pousse à excéder toutes les limites connues pour atteindre cet idéal de vitesse pure.

Que dire du jeu de Jean-François Jenny-Clark ? Il répond, au double sens du mot respons, aux sollicitations du pianiste : ces cordes tendues à l’extrême, ce discours en fuite perpétuelle. Et toutes ses notes articulées à vitesse folle qui chantent souverainement.

Quant à Daniel Humair, il n’est évidemment pas en reste. C’est la fulgurance de ses réactions qui impressionne, sa propension à anticiper, à devancer les propositions de ses partenaires.

Il faut écouter son solo de From Time To Time Free, c’est un miracle d’équilibre entre un indéracinable sens du drive, vitesse d’exécution et maîtrise des hauteurs sonores.

Quelques réserves

Aucune réserve n’est de mise, face à cette pièce maîtresse qui figurera désormais en bonne place dans la discographie du trio.

Encore un mot...

On sait qu’en plus d’être musicien de jazz, Daniel Humair est aussi un plasticien de talent. Il signe ici la photographie qui orne la pochette du disque : la transfiguration d’un paysage urbain prosaïque.

L'auteur

Joachim Kühn étudie le piano et la composition sous la direction d’Arthur Schmidt Esley de 1949 à 1961 et se consacre pendant toute cette période à la musique classique, avant qu’il ne se convertisse au jazz. Il s’associe à son frère Rolf, clarinettiste. Il est un sideman remarqué au sein du groupe de Jean-Luc Ponty au début des années 70. Bientôt installé en France, il forme dans les années 80 son trio avec Humair et Jenny-Clark.

Il est un des rares pianistes à avoir joué en duo avec le saxophoniste Ornette Coleman, son idole. Il dialogue aussi un temps avec un autre maître du Free Jazz en la personne d’Archie Shepp.

A partir des années 2000, il partage son temps entre diverses formules en trio, avec notamment Majid Bekkas au Guembri, et le solo absolu dont il devient l’un de maîtres incontestés.

Jean-François Jenny-Clark joue très tôt avec les musiciens américains de passage à Paris : l’altiste Jackie McLean, le trompettiste Don Cherry, le ténor argentin Gato Barbieri ou l’ancien compagnon de Coltrane Pharoah Sanders. Il forme avec Keith Jarret et Aldo Romano un trio qui fera date. A la même époque, il enregistre le mythique Sans Tambour Ni Trompette sous la direction de Martial Solal. Il aura accompagné les plus grands musiciens.

Après avoir étudié la contrebasse classique au Conservatoire de Paris dont il sort premier prix (1968), il enseigne l’instrument dans la section jazz du CNSM.

Il est également très sollicité dans les milieux de la musique contemporaine et collabore avec Boulez, Vinko Globokar, Luciano Berio, Stockhausen.

Daniel Humair s’installe à Paris en 1959 et y devient l’un des batteurs de référence. Il joue avec la plupart des musiciens américains séjournant dans la vieille Europe. Il n’est guère que Sonny Rollins et Miles Davis pour manquer à son tableau de chasse.

Il fait partie de plusieurs groupes marquants : le trio de Martial Solal, le trio avec Eddy Louiss et Jean-Luc Ponty, la European Rhythm Machine de Phil Woods, l’Unit de Portal.

Il est le leader de nombreuses formations. Sa curiosité insatiable lui a fait découvrir de nombreux jeunes talents.

Il a longtemps enseigné la batterie et l’improvisation collective au CNSM.

Commentaires

Excellente analyse de ce trio que car bien que ne connaissant pas le disque, j’ai l’impression de redécouvrir ce trio en live. Je vais donc acheter le disque car cette critique me donne envie de le faire.

Bravo bravissimo, Philippe Hansebout

Ajouter un commentaire