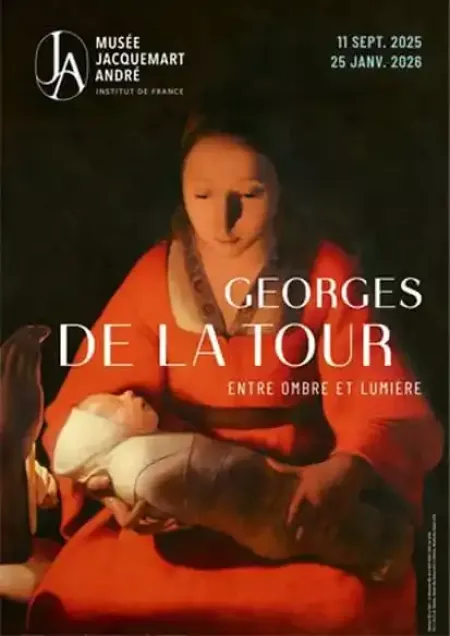

Georges de La Tour, entre Ombre et lumière

Infos & réservation

Thème

Georges de La Tour (1593–1652) est l’un des peintres les plus mystérieux du XVIIe siècle. Longtemps oublié après sa mort, redécouvert au en 1915 grâce à l’historien Hermann Voss, qui identifie Le Tricheur au Louvre, son œuvre fascine par son réalisme saisissant et son jeu subtil sur la lumière. Cette exposition-événement est la première rétrospective française qui lui est consacrée depuis 1997.

L’exposition propose une relecture de la carrière de Georges de La Tour en s’attachant à éclairer les interrogations qui entourent encore son œuvre. Elle rassemble une trentaine de tableaux - dont certains rarement prêtés - et d’œuvres graphiques sur la quarantaine d’œuvres connues de l’artiste, qui a su créer un langage pictural d’une grande puissance émotionnelle, capable de traverser les siècles.

Par son naturalisme subtil, l’épure de ses compositions et leur intensité spirituelle, l’art de Georges de La Tour a laissé une empreinte profonde dans l’histoire de l’art.

Le parcours à l’approche thématique destinée à cerner l’originalité de Georges de La Tour, nous conduit dans son univers intime et sensoriel. Le faible éclairage de certaines salles permet de reproduire l’atmosphère tamisée de ses toiles, invitant à une expérience immersive.

La première section explore les origines du style de Georges de La Tour, entre un attachement local et l’influence du caravagisme européen. D’emblée, le visiteur découvre des tableaux emblématiques comme la Femme à la puce (Musée Lorrain, Nancy) et Job raillé par sa femme (Mudaac, Épinal), symboles de dépouillement, de mystère et d’intensité spirituelle.

Dans la deuxième salle, une attention nouvelle est portée aux œuvres de jeunesse du peintre : des compositions diurnes représentent les personnages marginaux de musiciens aveugles, mendiants, vieillards. Georges de La Tour fut avant tout un peintre du peuple, un véritable « peintre de la réalité ».

La troisième salle confronte deux versions du Saint Jérôme pénitent, prêtées par les musées de Grenoble et de Stockholm. La comparaison de ces deux œuvres interroge sur le statut de l’original, de la réplique ou du travail d’atelier – une question essentielle à la compréhension du travail de Georges La Tour. En effet, l’artiste n’hésitait pas à reprendre ses propres compositions, parfois de sa main, parfois avec l’aide de son atelier, dans une logique de production parfaitement assumée.

La quatrième salle réunit plusieurs portraits de saints dont émanent une humanité, un réalisme psychologique, une attention aux marques du temps – rides, cicatrices, visages vers burinés. L’absence de tout autoportrait connu de l’artiste, nous incite à chercher ce que George de La Tour aurait pu suggérer de lui-même.

Dans le prolongement du thème précédent, la cinquième salle réunit des figures de saints, absorbés dans la prière ou la lecture. Chez l’artiste, cette occupation ne donne lieu à aucun mouvement : les corps restent immobiles, les gestes sont réduits à l’essentiel. La lumière sur les personnages et les objets, devient le symbole du divin.

La sixième salle évoque le foisonnement artistique du Duché qui va inspirer l’artiste lorrain.

L’avant-dernière section réunit plusieurs chefs-d’œuvre nocturnes. À l’apogée de son art, Georges de La Tour invente un ténébrisme d’un nouveau style, où la lumière ne se contente pas d’éclairer les scènes, mais en devient le sujet même. Les tableaux exposés montrent comment le peintre lorrain emprunte à la tradition caravagesque – et comment il s’en émancipe.

La dernière section réunit des œuvres tardives de Georges de La Tour, qui se distinguent par une stylisation extrême du sujet et une lumière essentielle.

Points forts

Contrairement aux rétrospectives monographiques classiques, art, histoire et science sont convoqués notamment grâce aux comparaisons stylistiques des œuvres de Caravage, Ribera ou Ter Brugghen qui sont présentées pour souligner les emprunts et les innovations de La Tour.

Les femmes sont également mises à l’honneur : les héroïnes (servantes, saintes, gitanes) sont traitées avec une dignité rare pour l’époque, loin des clichés moralisateurs.

Grâce à des analyses techniques récentes (infrarouges, radiographies), le parcours révèle les techniques secrètes du peintre – superpositions de glacis, préparations à l’œuf – et ses influences (le caravagisme, mais aussi la peinture flamande).

A noter le prêt particulièrement émouvant du tableau l’Argent Versé de la Galerie nationale Borys Voznytsky à Lviv en Ukraine.

Quelques réserves

Cette exposition est l’événement culturel parisien de la rentrée ! Elle permet de redécouvrir l’un des artistes les plus fascinants du Grand Siècle, dans toute la richesse et la complexité de son œuvre.

Encore un mot...

Le catalogue (39 €) présente l'intégralité des oeuvres exposées et comprend quatre essais qui explorent les aspects les plus fascinants de l’œuvre et de la vie du peintre : l'importance de l'obscurité dans sa peinture, son sens du détail, les mystères entourant son existence d'artiste, et l'impact de Paris sur son parcours. L'ouvrage réunit plus de la moitié des œuvres connues de La Tour, dont des pièces rares provenant directement de son atelier. Une occasion unique de découvrir ou redécouvrir l’artiste à travers ses chefs-d'œuvre et ses œuvres moins connues, éclairées par un texte enrichissant et des analyses approfondies.

« Ce n’est pas l’obscurité que peint La Tour : c’est la nuit. La nuit étendue sur la terre, la forme séculaire du mystère pacifié (…) La Tour est le seul interprète de la part sereine des ténèbres ». André Malraux, Les Voix du silence, 1951.

Une illustration

Une phrase

Né à Vic-sur-Seille, dans le duché indépendant de Lorraine, Georges de La Tour mena une brillante carrière, travaillant pour de prestigieux mécènes et collectionneurs, comme les ducs de Lorraine, le cardinal Richelieu et en tant que peintre ordinaire du roi Louis XIII. Dans le contexte violent de la guerre de Trente Ans, sa maison et son atelier à Lunéville furent détruits en 1638, et Georges de La Tour choisit de se rapprocher de Paris et du pouvoir : il offrit notamment au roi Louis XIII un tableau nocturne représentant Saint Sébastien (aujourd’hui perdu), que le souverain aurait tant apprécié qu’il fit retirer tous les autres tableaux de sa chambre pour ne conserver que celui-ci.

Malgré la gloire et le succès connus de son vivant, Georges de La Tour tomba dans l’oubli après son décès en 1652. Il faut attendre les années 1910 et l’entre-deux-guerres pour que son œuvre soit redécouverte par les historiens de l’art, lui permettant près de trois siècles après sa mort de retrouver la place qui lui revient.

Cependant, Georges de La Tour demeure un peintre "invisible" : aucune gravure ni portrait de La Tour ne nous est parvenu. Même son autoportrait supposé (L’Apôtre Jacques, Toulouse) est contesté.

Commentaires

Bonjour, très belle expo, j'ai vraiment aimé, avec des commentaires intéressants et accessibles, un audio-guide absolument nécessaire à cause du gros succès de l’événement. En effet j'ai trouvé qu'une affluence comme celle la devrait être mieux canalisée. Beaucoup de petites incivilités (du type, je visite avec un chapeau a large bord sur la tête, je ne sent pas très bon, je "photographie" sans aucun respect des visiteurs autour, bousculades ...), mais ne serait-ce pas le prix a payer dorénavant ? Bien a vous.

Ajouter un commentaire