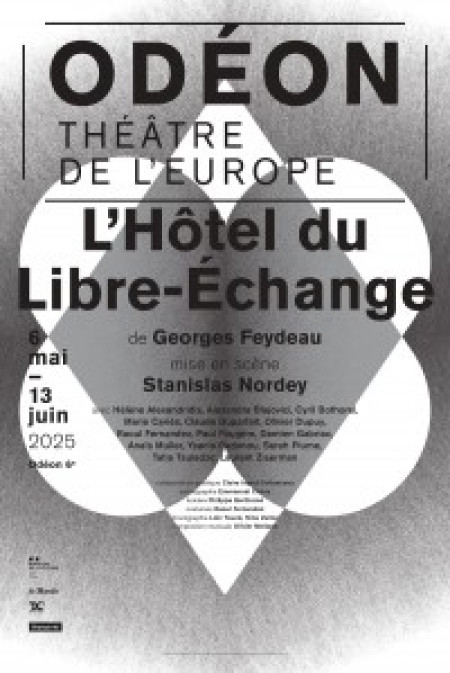

L’Hôtel du Libre-Échange

Infos & réservation

Thème

Dans la tradition du vaudeville, les personnages hurlent mais ne s’entendent pas : c’est ainsi que deux couples bourgeois, amis et voisins, les Pinglet et les Paillardin, commencent par déballer leurs problèmes intimes, avant de trouver la solution de l’adultère pour se venger de leurs conjoints respectifs.

Un prospectus, arrivé par la poste, les oriente vers un hôtel borgne, l’Hôtel du Libre-Échange, où tout ce petit monde, y compris leurs visiteurs et leur femme de chambre, se retrouvent la même nuit. Se déclenche alors une litanie de mensonges et un ballet de portes de chambres d’hôtel qui claquent pour cacher ce qui se met en scène sous les yeux des spectateurs.

Points forts

Des situations comiques portées par un texte précis, joué par des comédiens dirigés de manière originale, soulignant les rapports de classe.

Des costumes travaillés et des ballets qui tirent certaines séquences ou interludes vers des numéros de music-hall plutôt réussis.

Un espace scénique sobre et peu habité qui met en valeur les circulations et les mouvements des acteurs.

Quelques réserves

- Un décor paresseux, réduit à l’inscription des didascalies sur les murs, enlève à la pièce sa profondeur en isolant l’action et en dépouillant les lieux de leur signature bourgeoise reportée sur les costumes.

Encore un mot...

Lorsqu’apparaît madame Pinglet dans sa robe abat-jour soulignant son embonpoint, l’essentiel du mode de vie bourgeois, qui se pique de “bon goût“, est mis en évidence par l’effet humoristique aussitôt déclenché. Le mariage s’affiche donc comme une forme de sagesse sociale qui écrase les élans amoureux et évacue toute sensualité. Les déceptions qu’il engendre promeuvent à la fois une forme de fidélité, faite d’éloignement et d’indifférence, tout en incitant à l’adultère consolateur, à condition de ne pas déranger l’ordre établi.

Seul le jeune Maxime, initié par la bonne à passer de l’étude livresque de l’amour à sa pratique, échappe au cynisme général. Par contre, la bonne qui tenait en respect les maîtres de maison, fait les frais du chaos, des quiproquos et des actes manqués lorsque la comédie des apparences sociales reprend ses droits.

Une phrase

« J’ai reconnu en Feydeau un frère, dans le sens où c’est un amoureux fou du théâtre – des acteurs, des situations, des décors, des costumes, de la mise en scène… Il a une connaissance absolue de l’espace théâtral, et il construit à partir de là quelque chose comme un chant d’amour au théâtre. » (Stanislas Nordey)

« Quand je fais une pièce, je cherche parmi mes personnages quels sont ceux qui ne doivent pas se rencontrer. Et ce sont ceux-là que je mets aussitôt que possible en présence… Pour faire un bon vaudeville, vous prenez la situation la plus tragique qui soit, une situation à faire frémir un gardien de la morgue, et vous essayez d’en dégager le côté burlesque. » (Georges Feydeau)

L'auteur

Après avoir tenté de devenir comédien, Georges Feydeau devient rapidement un auteur à succès. Au tournant du XIXème au XXème siècles, les triomphes populaires de L’Hôtel du Libre-Échange, d’Un fil à la patte, du Dindon, de La Dame de chez Maxim le consacrent durablement comme “roi du vaudeville”. Ses dernières pièces, On purge bébé ou Mais n’te promène donc pas toute nue, attaquent férocement la famille bourgeoise, sa cible privilégiée.

En 1909, après une violente dispute conjugale, lui-même s’installe dans un palace parisien où il restera dix ans. En 1919, ses enfants le font interner pour des troubles psychiques dus à la syphilis. Atteint de délire et de paranoïa, Feydeau meurt deux ans plus tard à l’âge de cinquante-huit ans.

Commentaires

Epuisant à regarder et surtout à entendre : des cris, des cris...pénible ! beaucoup de spectateurs sont partis au plus vite...très déçue car jamais de temps calme, les acteurs sont pénibles à entendre. Avis de plusieurs personnes qui sortaient du théâtre à la première pose.

Du grand théâtre. Haut niveau technique et créative. Chapeau aux acteurs spécialement pour le délicieux et unique Raoul Fernandez.

Ce spectacle L’hôtel du libre-échange m en sc par S Nordey est une vraie

merde !!!!!

Stop ! C'est insupportable

Ajouter un commentaire