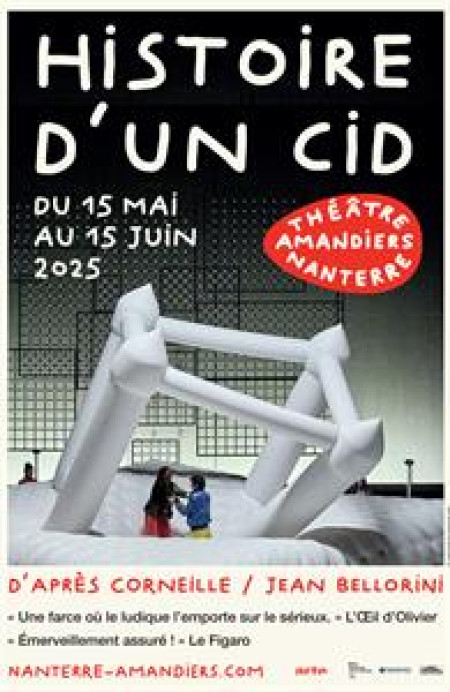

Histoire d’un Cid

Durée : 1h30

Infos & réservation

Thème

Tout le monde connaît l’histoire : Rodrigue et Chimène s’aiment, mais le père de Chimène insulte celui de Rodrigue, qui exige de son fils qu’il le venge. Rodrigue tue donc le père de la femme qu’il aime, bien conscient qu’il l’a perdue. Chimène, éperdue de douleur, demande sa tête au roi pour venger son père.

Mais les Maures menacent le royaume : Rodrigue prend la tête de l’armée et les repousse, grâce à quoi il est nommé le Cid par le Roi.

Chimène réclame encore sa tête, que le Roi lui refuse et lui ordonne d’épouser Rodrigue. Ce à quoi elle consent, après un délai d’un an pour faire le deuil de son père.

Points forts

Attention : classique ! Se cachent derrière ce qualificatif les bonnes et les mauvaises raisons de voir ou ne pas voir la pièce. L’histoire d’un Cid élimine une grande partie des mauvaises et conserve la plupart des bonnes. Déjà, quel plaisir de retrouver la beauté des vers de Corneille (voir dans la rubrique « une phrase ») qui sont comme des Madeleines nous rappelant à la fois la classe quatrième et la scène (tout le monde a vu au moins une fois le Cid, non !).

Mais ce n’est pas tout : Histoire d’un Cid met en scène un petit chœur de quatre comédiens qui se racontent la pièce : au texte de Corneille se juxtapose leur imaginaire, leur envie de raconter, de jouer. Mi-sérieux, mi-facétieux, ils tentent de dépoussiérer l’histoire de l’archaïsme d’une langue ancienne, parfois un peu désuète. Se met alors en branle une vraie métamorphose : des corps, de la parole, de l’imaginaire, dans une succession de variations : entre passé et présent, texte d’origine et dialogues rajoutés, jeu classique et moderne … le Cid trouve ici une nouvelle vie, plus moderne, rafraîchie et empreinte de fantaisie.

Trois éléments essentiels contribuent également à faire de la pièce une sorte de rêverie qui fait largement appel à notre imaginaire :

le plateau apparaît d’abord dans son complet dépouillement, avant que le décor, uniquement composé d’un immense matelas et d’un château, très stylisé, prenne forme : l’un et l’autre se gonflent et se dégonflent tout au long de la pièce, au rythme de l’action.

la musique, avec un pianiste et un percussionniste, parfois en fond sonore, parfois beaucoup plus présente, et qui ajoute un contrepoint sonore varié, balayant les époques et les atmosphères. De temps à autres, les comédiens basculent avec les musiciens dans le chant.

les comédiens enfin, qui se laissent traverser par l’écriture, qu’ils éprouvent et tordent pour en révéler la musicalité flamboyante. En passant de la prose à l’alexandrin avec souplesse et inventivité, ils permettent au spectacle d’enjamber allégrement les époques.

Quelques réserves

Le début de la pièce pourrait faire penser à un cours de français : la mise en scène est inexistante, les acteurs, immobiles, semblent perdues sur l’immense scène des Amandiers. Heureusement le spectacle se met assez rapidement en ordre de marche.

La magie opère soudain, et même si le récit donne parfois l’impression d’hésiter entre la pièce et sa mise en perspective, le spectateur ne perd pas le fil de l’intrigue.

Encore un mot...

Le Cid est une pièce mythique, écrite en 1637 et qui figure toujours dans les programmes scolaires, avec ses punchlines sont universelles.

Mais la pièce, malgré son immense succès, immédiat et durable, subit une controverse qui nourrit durant des années la vie culturelle du XVIIème siècle. Il fut reproché à Corneille de ne pas avoir respecté les règles du théâtre classique, celle des trois unités (temps, lieu et action).

Une phrase

Certains vers de Corneille figurent parmi les plus célèbres de la littérature française, ainsi :

« Ô rage ! ô désespoir, ô vieillesse ennemie ! Que n’ai donc vécu que pour cette infamie. »

« A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. ».

« Va, je ne te hais point. »

« Je suis jeune il est vrai, mais au âmes bien nées / la valeur n’attend pas le nombre des années. »

« Nous partîmes cinq cents, mais par un prompt renfort / Nous nous vîmes trois mille en arrivant aux port. »

« Cette obscure clarté qui tombe des étoiles. »

L'auteur

Pierre Corneille est un poète et dramaturge français né en 1606. Il devient, comme son père, avocat au Parlement de Rouen puis avocat du Roi au siège des Eaux et forêts.

Il publie sa première pièce, Médée, en 1635. Richelieu devient son mécène et dès 1636, il connaît de grands succès. Nommé à l’Académie française en 1647, il cesse d’écrire en 1674 et meurt en 1684. Grand dramaturge de la première partie du règne de Louis XIV, il est éclipsé ensuite par Jean Racine.

Ajouter un commentaire